中学受験だってマーケティングだ

公開日時:2025/02/01

更新日時:2025/02/20

受験も産業だし、意図を持って活動している

12歳の春とは言うけれど

私が中学受験をしたのは今から30年近く前のこと。当時と比べて、現在の中学受験事情は劇的に変化しています。

まず学校数の増加。私の受験当時、都内の中高一貫校といえば、限られた伝統校が中心でした。しかし今、息子の受験を支援する立場になってみると、その数は倍以上に増えています。国立・私立合わせれば、首都圏だけでも200校以上が中高一貫教育を提供しているのです。

受験方式も複雑化しました。かつては2月1日〜3日に各1校ずつ学寮区試験を受ける一発勝負が主流でしたが、今では複数回の入試、適性検査型、英語入試、グローバル入試など、様々な入口が用意されています。これは一見、子どもたちにとって選択肢が広がったように見えますが、実際には親の戦略的思考力が試されるようになったとも言えます。

デジタルマーケティングに携わる私の目から見ると、これはまさに「ユーザーの行動変容に合わせたチャネル拡大」そのもの。学校側も生き残りをかけて、多様な「集客施策」を打っているのです。

私自身、息子の受験が近づくにつれて思うのは、この「12歳の春」というフレーズが持つ重みの変化です。かつては純粋に子どもの成長の節目を表していましたが、今では一大ビジネスを支える感情マーケティングの要素としても機能しているように感じます。

2年かけて学校情報を集めてみて気がついた

息子が小学4年生になった頃から、私は本格的に学校情報の収集を始めました。説明会、文化祭、公開授業、そして保護者ネットワークを通じた非公式情報まで、ありとあらゆるチャネルを活用してきました。

そんな中で見えてきたのは、学校側の「セールスポイント」と「実態」のギャップです。

多くの学校が売りにしているのは、先進的な教育プログラム、グローバル人材の育成、充実した施設設備です。しかし、実際に卒業生や在校生の保護者から話を聞くと、日々の学校生活の質、教員の指導力、校風や生徒の雰囲気といった点が重要だと分かります。また、自身の一貫校での経験からは雰囲気が馴染めるかはとても大きな要素だと感じています。これらは学校側があまり強調しない、しかし実際の学校生活を大きく左右する要素です。

もう一つ気づいたのは、合格実績と進路実績の乖離です。入試説明会では「今年度の大学合格実績」が華々しく報告されますが、よく見ると上位10%の生徒の実績であることが多い。本当に知りたいのは平均的な生徒や進路下位30%の生徒であっておおよその全体像が掴みたいのですが、その情報はなかなか得られません。

これはB2Bマーケティングでも同じです。華々しい成功事例ばかりがケーススタディとして公開されますが、平均的な顧客体験を知ることが実は重要。中学受験においても、上位層ではなく「平均的な生徒」の6年間の成長を見極めることが、我が子の未来を左右するのだと気付きました。

マーケ担当者としての視点で分析してみる

受験日の設定とは、本当の強豪校はどこか?

マーケティングの視点で見ると、学校の「ポジショニング戦略」が受験日設定に表れています。

2月1日に第一回入試を設定している学校は、自校のブランド力に自信があります。いわば「プレミアムブランド」のポジション。志望校の第一志望に据えられることを前提としているのです。

一方、2月2日以降に入試日を設定している学校は、「2番手狙い」の戦略。2月1日の結果を受けて、すでに精神的・体力的に疲れている受験生とその親に対して「安全圏」をアピールする戦略です。

また立地の観点からも分析できます。都心の学校は「アクセスの良さ」を武器に、通学エリアを広く設定できます。一方、郊外の学校は「豊かな環境」をアピールし、特定の教育方針に共感する層を狙ったニッチ戦略を取ることが多いです。

真の強豪校とは、単に偏差値が高いだけではなく、「獲得したい生徒像」が明確で、それに向けた一貫した教育戦略とマーケティング活動ができている学校です。例えば、将来のグローバル人材育成を掲げるなら、英語教育だけでなく、異文化交流プログラムや留学制度まで一貫しているか。理系人材育成を掲げるなら、実験施設の充実度や科学コンテストの実績などが伴っているか。

これはB2Bマーケティングでいう「バリュープロポジション」の一貫性に他なりません。表面的な数値やキャッチフレーズではなく、本質的な価値提供ができているかどうかを見極める目が、親には求められています。

コンバージョンは入学だ

デジタルマーケティングの世界では、最終的な「コンバージョン」(成約)が重要指標です。中学受験においては、合格ではなく「入学」がコンバージョンであることを忘れてはいけません。

学校側から見れば、合格者数よりも歩留まり率(合格者のうち実際に入学する割合)こそが重要な指標です。だからこそ、説明会では「他校との併願状況」を巧みに探ろうとします。これは企業がリード(見込み顧客)の「購買意欲度」を測るのと同じです。

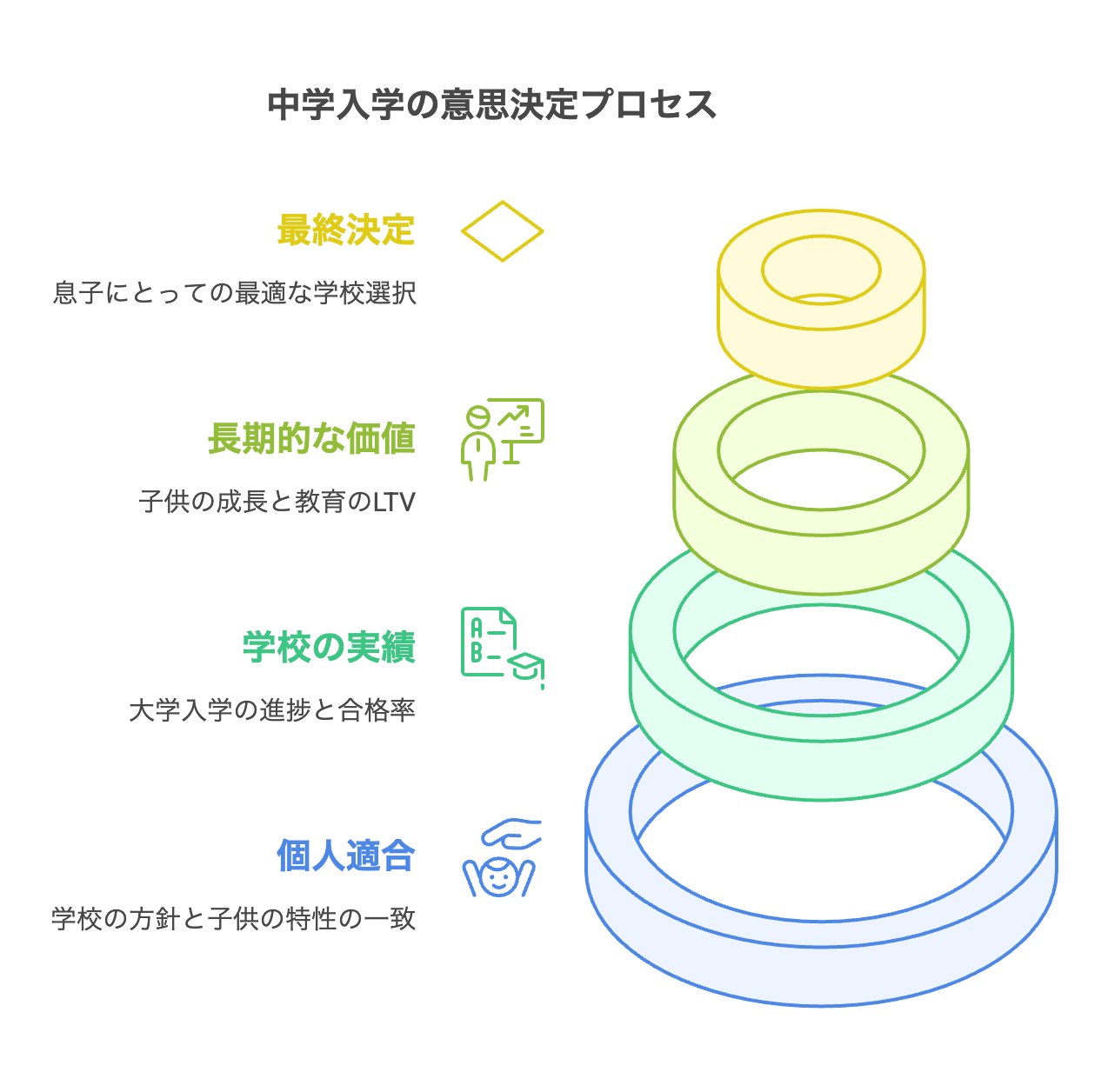

親の立場からすれば、複数の合格をもらった後の「学校選択」こそが最も重要な意思決定です。偏差値や知名度だけでなく、我が子の特性と学校の教育方針のマッチング、6年後の大学受験を見据えた進学実績、そして何より子どもが「この学校で学びたい」と思えるかどうか。

私自身、息子の受験を通じて痛感したのは、「合格」という一時的な成功ではなく、「6年間の成長」という長期的な成功に目を向けることの大切さです。マーケティング用語で言えば、一回の購入ではなく「顧客生涯価値(LTV)」を重視する考え方です。

息子にとっての最適な選択はどこなのか。合格発表を待ちながら、この問いを何度も自問自答しています。

良い春になるかな?

2月1日、息子は第一志望校の入試に臨みました。試験会場に向かう息子の背中を見送りながら、これまでの努力の日々が走馬灯のように思い返されました。

塾の帰りが遅く、疲れた顔で帰宅する日々。模試の結果に一喜一憂し、時には涙を流した夜。それでも諦めずに前を向き続けた、その姿勢こそが私にとっては何より誇らしいものです。

結果はどうあれ、この2年間の受験勉強を通じて息子は確実に成長しました。単に知識が増えただけでなく、目標に向かって計画的に取り組む力、挫折を乗り越える精神力、そして自分自身と向き合う内省力を身につけてくれたと思います。

マーケティングの世界では、「カスタマージャーニー」という言葉で顧客の体験価値を測ります。息子の「受験ジャーニー」は、たとえ第一志望に合格できなくても、十分に価値のある体験だったと信じています。

それでも親としては、息子がより良い環境で学び、より広い未来へのアクセスを得られることを願わずにはいられません。デジタルマーケティングの仕事を通じて、私は「アクセシビリティ」の重要性を日々実感しています。良質な教育へのアクセスもまた、子どもの可能性を大きく左右するものです。

合格発表まであと数日。結果がどうであれ、息子には「この受験勉強で身につけた力は、これからの人生で必ず役立つ」と伝えるつもりです。

私自身が受験した30年前、親から同じ言葉をかけられた記憶があります。当時は半信半疑でしたが、今となっては本当にその通りだったと実感しています。目標を設定し、計画を立て、実行し、結果を省みる。このサイクルは、ビジネスの世界でも人生においても普遍的に価値のあるものです。

良い春になるかな。息子も私も、新たなステージへの一歩を踏み出せることを願っています。